沖縄の子ども・若者の課題Issue

-

全国小中不登校

34万人

11年連続最多更新

-

全国小中高生の自殺

527人

2024年/過去最多

-

全国ひきこもり者

約146万人

2023年/過去最多

日本は、今、子ども若者が居場所をなくし、孤立孤独になり、生きづらさを感じている現状があります。

この日本の中で、さらに沖縄は、貧困問題が大きく影響し、

子ども若者は厳しい環境に置かれていますが、その現実はあまり知られていません。

沖縄の現状や課題について、ちゅらゆいがそれらにどう取り組んでいるのかをご紹介します。

沖縄特有の

貧困と子どもの問題

沖縄での子どもの貧困は29.9%で、全国平均の約2.2倍にものぼり、深刻な状況にあります。また、1人当たりの県民所得が225.8万円で全国最下位、相対的貧困率が16.9%とこちらも全国最下位であり、子どもに関わらず、沖縄特有の貧困があることが分かります。

沖縄の子どもの

貧困の背景

沖縄特有の貧困の背景には、経済的要因と地理的要因と歴史的要因という3つの要因があります。沖縄特有の課題を背景に、経済的に困窮する家庭にいる子どもたちは様々な面で不利な状況にあります。

-

経済的要因

安定して働ける環境が

整っていない- 非正規雇用者率が高い

- 完全失業率 ワースト1位

- 賃金が全国最低水準

正規職員の給与水準も低い - 産業構造の偏りがあり、

中小企業が9割以上を占めている - ひとり親世帯割合が

全国で最も多い

-

地理的要因

生活コストが高く、

世帯への負担が大きい- 離島県のため、

移動・物流コストが高い - 公共交通機関が少ない

また、交通費が高い - 車社会のため、車に関わる

費用(維持費等)がかかる - 持ち家率が低く

都市部の家賃が高い

- 離島県のため、

-

歴史的要因

戦後の米国統治下の影響が

今の状況に繋がっている- 高度経済成長による

恩恵を受けられなかった - 日本国内の社会保障制度外となり、

社会保障を十分に受けられなかった

- 高度経済成長による

貧困問題を背景に

居場所や体験の機会を

失う子ども・若者

沖縄では貧困問題により様々な機会が奪われ、苦しんでいる子どもが実に3割も存在しています。また、那覇市の生活保護を受給している中学生の4人に1名は不登校です。

貧困により格差が生まれ、さらに不登校になると体験が根こそぎ奪われます。

日本では96%のこどもたちの教育が、公教育に依存しています。そのため不登校になるとこどもたちは行く場所がなくなり、居場所を失います。そして、同時に、学びや体験を得られる場所がなくなっていくのです。

データでみる

沖縄の子ども・若者の現状

安心して生きられない、生活基盤の脆弱さ

日頃の生活を送ることも厳しい家庭もあり、子どもたちが学びや遊びに向かえる環境が整っていない状況にあります。

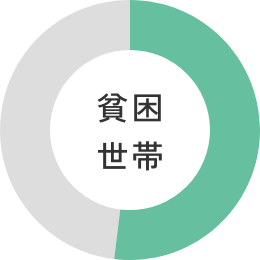

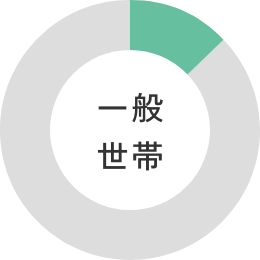

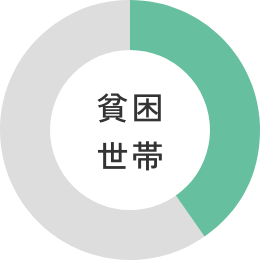

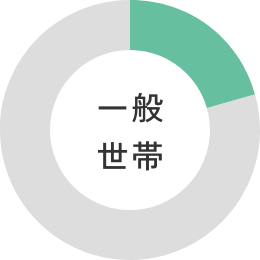

「この1年の間に経済的な理由で食料が買えなかった経験はあったか?」という質問に対し、貧困世帯は約52%が「あった」と答えました。沖縄県内の一般世帯の回答は約10.9%のため、5倍以上の数値です。また、衣服が買えなかった経験に関しても、貧困世帯と一般世帯では大きな開きがありました。

食料が買えない経験

52%

10.9%

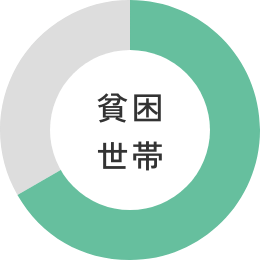

衣料が買えない経験

55.1%

13%

出典:令和4年度 沖縄子ども調査「高校生調査報告書」

体験機会の格差

貧困の問題により、子ども若者が奪われるものとして体験・経験の機会もあります。

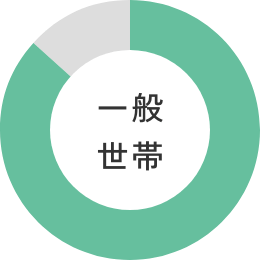

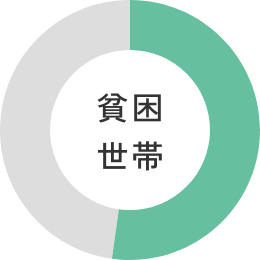

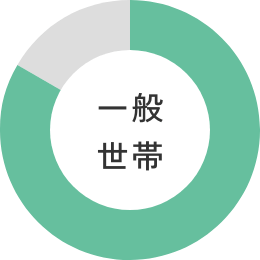

所得が低いと、旅行やスポーツ観戦・劇場に行くなどの体験も制限されます。経済的なことを理由に体験できないものの1位として挙げられる旅行は、一般世帯が78.0%に対し、貧困世帯は40.4%と倍近くの違いがあります。

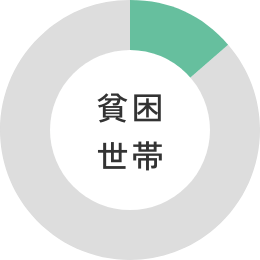

日常生活においての体験の機会ともいえる習い事に関しても、一般世帯と貧困世帯では、倍以上の違いがあります。

多感な時期に視野や選択肢を広げる活動ができずに、大人になり、体験格差は子ども・若者の未来のキャリア選択・構築にも大きく関わります。

1年に1回くらい家族旅行に行く

40.4%

78.0%

習い事が経済的にできない

52.4%

20.6%

出典:令和4年度 沖縄子ども調査「高校生調査報告書」

将来の選択肢の制限・狭まり

所得が高い世帯ほど、「進学を希望する」の割合は高くなっています。高校卒業後の進路を調査したアンケートでは、一般世帯が83.6%進学なのに対して、最も所得が低い世帯では66.7%となっており、就職が一般の倍以上の割合です。

貧困が子どもの進路選択に大きく影響をし、経済的な厳しさから将来の選択肢を制限したり、夢をあきらめたりすることに繋がっているのです。

進学する

66.7%

83.6%

就職する

13.8%

6.3%

出典:令和4年度 沖縄子ども調査「高校生調査報告書」

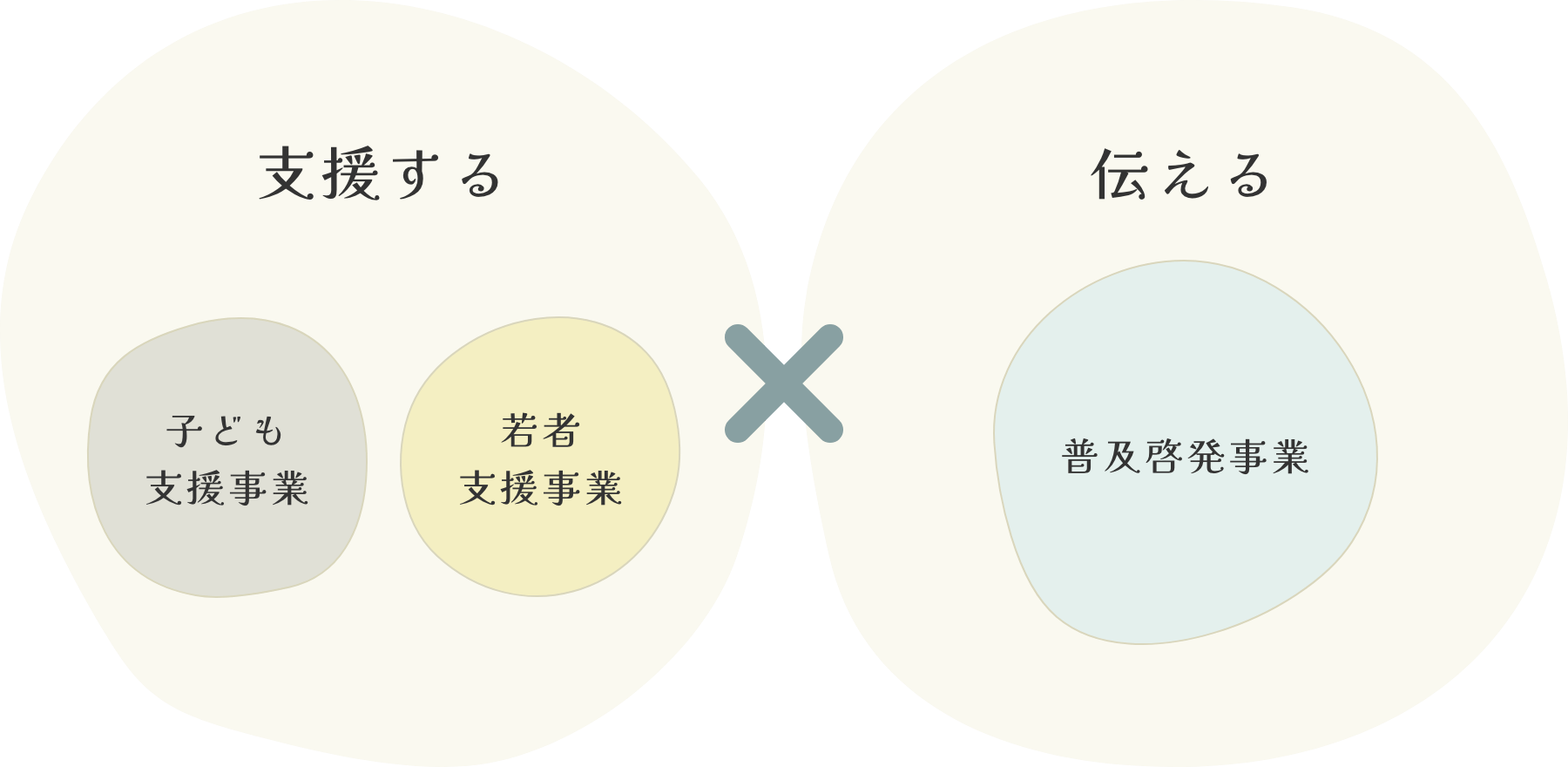

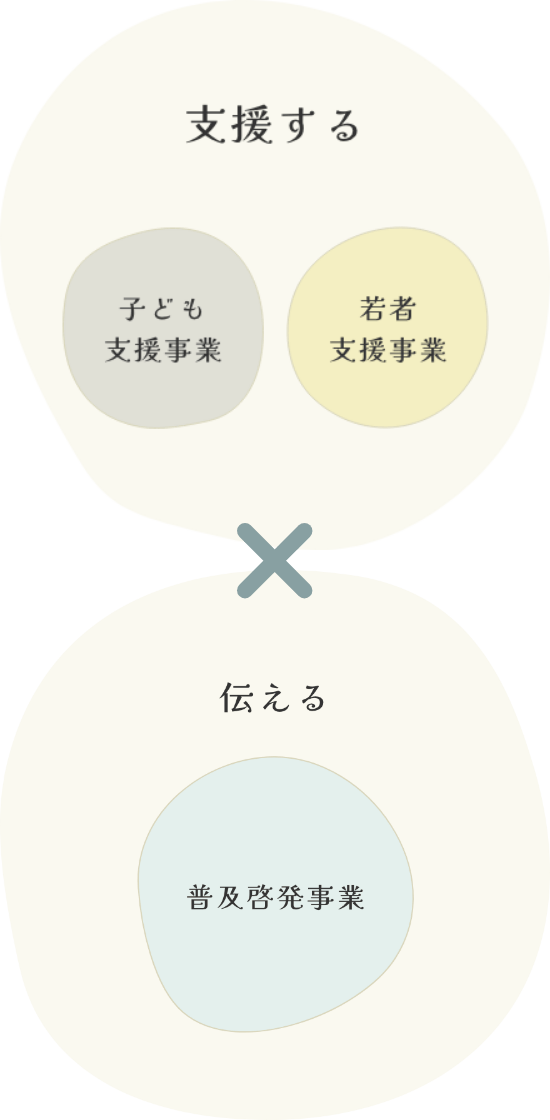

課題解決に向けた

ちゅらゆいの取り組み

これらの課題を解決するために私たちは、「安心して居られる場所・環境づくり」「様々な体験・経験の機会づくり」「仲間になってくれる応援者が集まるプラットフォームづくり」に取り組みます。取り組みを通じて、子ども若者が未来の選択肢を増やせるようにし、貧困の連鎖から抜け出す支援をしています。

ちゅらゆいでの

子ども・若者の姿

ここは『素でいられる場所』。初めての体験もたくさんしました。

あきくん(仮名)18歳

中学の時から居場所を利用しています。利用を始めてからは居場所でご飯を食べたり、家で食べられるようにと、食料をもらって帰ったりさせてもらいました。みんなで一緒に全部しなくてはいけない雰囲気は苦手だったのですが、今は、イベントに参加もしつつ、ゆっくりと自分の時間を過ごすことができています。親から離れて初めて宿泊したお泊まり会から始まり、北海道旅行にも皆と行きました。初めて雪を見たり、釣りやスキーなど「すべてがはじめて」の体験をすることができました。

ちゅらゆいは『素でいられる場所』です。今は、高校に行く事を目指して取り組んでいます。

「仲間がここにならいる!」これからも顔を出したいと思える場所に。

makoさん(仮名)15歳

中学2年の冬から居場所を利用しています。いくつかの居場所に行きましたが雰囲気が合わず…でした。kukuluの第一印象は、「同じ趣味をもっている人が多くてハッピー!」。通ってすぐに、他のメンバーが声をかけてくれたのもうれしく「仲間がここにならいる!」と思えました。初めて行ったお泊まり会では、女子5人で夜通しカードゲームをして、深夜テンションで盛り上がって過ごしたことが印象に残っていて、複数人の同性ではしゃいだ『はじめての体験』でした。

今は、学校に通いながらちゅらゆいを利用しています。居場所に通うことで、物理的に親と一緒にいる時間が減り、衝突することも少なくなりました。ここは『居心地の良い場所』で、高校進学を目指して勉強していますが、卒業してからも合間をみて、顔を出したいです。

代表あいさつ

代表理事

金城 隆一

子どもたちへの応援は

未来への投資

日本は今後人口が減少し少ない若者たちで社会を支える必要があります。今必要なことは困難な子どもたちへの対処療法としてのケアだけでは不十分です。自己責任として子どもの育ちを家庭だけの責任にせず、地域で子どもたちを育てていくことで、彼ら彼女らは将来、社会で活躍できる人材になります。

アメリカの社会実験で3歳から4歳時に週15時間ほどのスペシャルケアを受けた子どもたちは、高校進学率が高くなり、所得が向上しました。逆に補導歴や生活保護を受ける割合が減少しました。社会実験の効果として子どもたちに手厚い教育を行えば社会保障費は減少し納税率が上がったのです。その経済効果は15%〜17%と非常に高い経済効果が見られたそうです。

子どもたちを応援することは未来への投資です。ぜひ、子どもたちを社会全体で応援する文化を日本に作りましょう。

子ども・若者とともに、

誰もが自分らしく生きられる

社会を目指す

沖縄発の活動を

応援しませんか?

Donation